- 安徽

- 安徽

- 广东

- 广西

- 贵州

- 甘肃

- 海南

- 黑龙江

- 湖北

- 湖南

- 河南

- 河北

- 山西

- 陕西

- 四川

- 山东 -----------------------------------------------------------------------------

发布者 :cjt1188 发布时间 : 2025-09-17 人浏览

特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。

(中国感染控制杂志2025年7月 第24卷第7期)

殡仪场所作为特殊的公共卫生环境场所,其传染病防控与消毒工作至关重要。

殡葬场所包括开展殡葬活动的殡仪馆、火化场、墓地和骨灰安放场所,是国家民生保障和基本公共服务的重要组成部分,承载着不可替代的社会责任。在传染病防控中,殡仪场所作为遗体终末处置的场地,其工作人员在遗体收敛、运输、防腐和保存等阶段面临病原体暴露、感染及传播风险。

殡仪场所卫生学特点

与体育馆、公园、商场等一般公共场所不同,殡仪场所具有独特的卫生学特点。首先,遗体本身携带大量微生物,其中部分病原微生物可能构成传染源。人体死亡后,体内微生物大量繁殖,胃肠道中的大肠埃希菌及产气荚膜梭菌等厌氧菌加速遗体腐败;腐败过程中,血液、体液等渗出物极易滋生细菌,遗体在殡仪场所保存及转运过程中,可能导致微生物的传播与扩散。2023年,我国法定传染病报告死亡病例26000多例,此类传染病死亡者遗体与普通遗体类似,通常需转运至殡仪场所进行火化处理,若殡仪服务过程中未采取规范的感染防控措施,可能导致场所污染,进而增加传染病传播风险。

其次,殡仪场所环境相对封闭,空气流通性较差。殡仪场所通常设有多个功能区,包括遗体冷藏间、火化间和遗体整容间等。这些功能区因特殊用途需求,通常处于相对封闭状态,空气流通受限,难以达到有效通风,随着时间延长,微生物不断积聚,可能增加疾病传播风险。此外,遗体腐败过程会释放多种有害气体,而防腐药剂的使用也会挥发产生化学性气体。这些气体在封闭环境中难以快速消散,易在空气中积聚。工作人员长期暴露于这些有害气体中,可能对健康造成严重危害。

此外,殡仪场所人员流动性大且结构复杂,通常需接待逝者家属、亲友、殡仪服务人员及其他相关人员,其中包含来自不同地区的吊唁者,人员高流动性和密切接触显著增加了传染病传播风险,同时殡仪场所人员构成复杂,涉及多个年龄段及社会群体,其中老年人、儿童、孕妇及慢性疾病患者等易感人群占比较高。此外,殡仪活动多在悲痛压抑的氛围中进行,参与者易忽视传染病防控,从而增加殡仪场所疾病传播可能。

殡仪场所遗体相关传染病风险

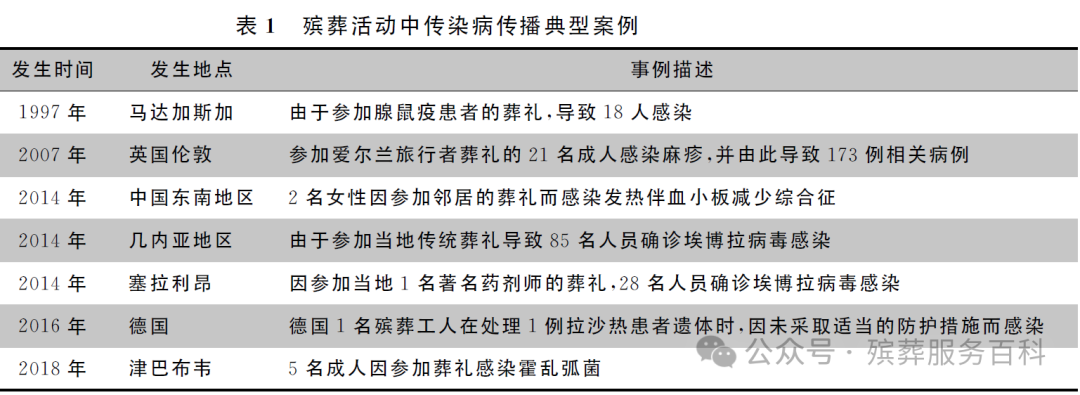

传染病传播需同时具备传染源、传播途径和易感人群三个基本环节。在殡仪场所中,遗体是重要的传染源。传染病死亡者遗体内可能存在多种致病微生物,尽管多数病原微生物在宿主死亡后的存活时间不超过48小时,但部分病原体可在遗体内长期存活,使遗体具有传染性。遗体传播疾病的风险程度主要取决于遗体体内、表面、口腔或体液产生的飞沫中病原体的存活能力,以及接触者暴露于飞沫、体液或直接接触遗体的概率。研究表明,殡仪工作人员在进行遗体清洗、整容或防腐处理时,接触渗漏粪便可能感染霍乱弧菌、甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒、蓝氏贾第鞭毛虫及隐孢子虫;被污染的锐器刺伤、开放性伤口、皮肤或黏膜可感染人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒;经皮肤黏膜污染还可感染耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和化脓性链球菌。结核分枝杆菌在死亡宿主体内可存活长达36天,遗体搬运时排出的残余气体可能导致工作人员感染。此外,肺鼠疫可通过吸入遗体排出的飞沫传播,腺鼠疫则可通过接触遗体血液传播。研究表明,埃博拉病毒载量随病情进展而升高,在死亡时达到峰值,死后10周内仍可在多种组织中检出病毒RNA,故埃博拉病毒死亡病例遗体具有极强传染性。不安全的殡葬操作是埃博拉病毒传播的高危因素,单次不规范操作平均可导致约3人感染。因此,除工作人员可能通过职业暴露感染外,丧属等人员在遗体告别、确认等环节中,也可能因近距离接触或聚集性活动导致疾病传播。殡葬活动中传染病传播的典型案例见下图。

殡仪场所微生物污染与消毒现状

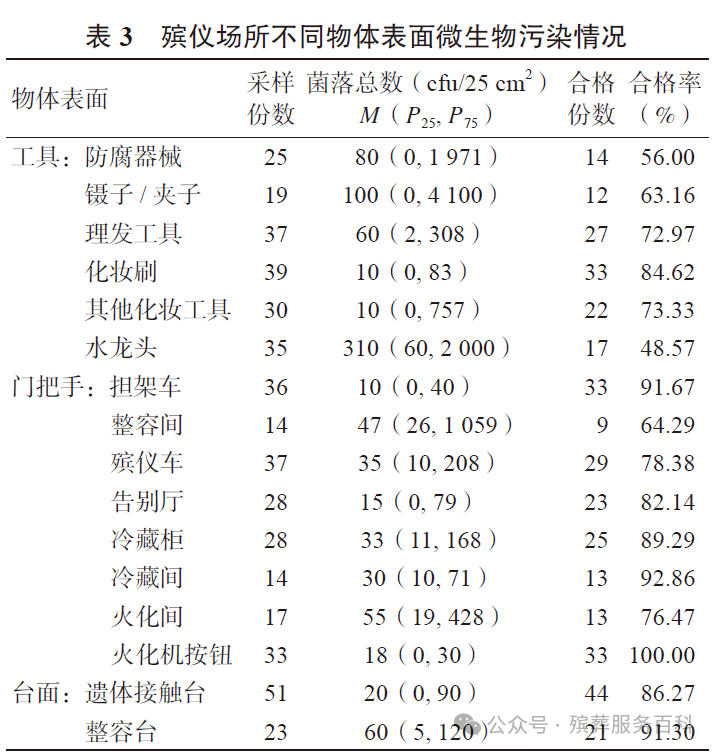

鉴于殡仪场所遗体相关传染风险的严重性,为正确评估和识别微生物污染现状,国内进行了相关调查。调查结果显示,殡仪场所的物体表面存在严重的细菌污染问题,特别是整容工具和水龙头。这些标本中,致病菌占比较大,其中金黄色葡萄球菌的分离率最高,此外还检出肺炎克雷伯菌、侵肺巴斯德菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌等多种病原菌。贾海江等研究发现,火化场停尸台面、尸体车门把手及停尸房地面等区域的微生物污染较为严重,污染物主要来源于遗体及其污染用品,停尸房和火化厅环境的微生物污染问题突出,其细菌总数远超公共场所卫生标准的限值。

除物体表面污染严重外,殡仪场所的空气污染问题亦不容忽视。研究显示,空气中细菌总数较高,其中整容间的空气污染最为严重,且金黄色葡萄球菌的检出率最高,其次为告别厅及殡仪车。在突发公共卫生事件中,如果缺乏科学的殡葬管理,遗体搬运、防腐整容等环节可能造成交叉污染,进而导致致病微生物的传播,甚至引起疫情扩散。

殡仪场所工作人员接触遗体后,手部污染状况同样严重。严格执行手卫生可有效预防和控制经手传播的疾病,然而,殡仪场所工作人员手卫生意识薄弱,场所内手卫生设施不完善的问题仍然突出,使用肥皂洗手后仍不能有效降低手部微生物水平。此外,殡仪场所手消毒设施配备不足,现有设备使用中也存在诸多问题,手消毒依从性较差,易导致经手传播疾病的交叉感染。

从业人员传染病防控与消毒相关知识储备现状

掌握传染病防控与消毒相关知识对减少场所内传染病传播、保护员工健康至关重要。对从业人员进行传染病防控知识培训可提升感染防控效果。2024年前,我国殡葬职业教育最高学历为专科层次,从业人员整体教育水平较低,服务能力有限。全国开设殡仪技术专业的院校在课程体系建设中普遍未设置传染病感染预防控制相关课程。一项关于殡仪从业人员传染病知识掌握情况的调查显示,殡仪场所工作人员缺乏获取传染病相关知识的正规培训渠道,且对传染病缺乏正确认知。一项针对殡葬从业人员的调查表明,传染病风险是殡仪场所最主要的健康安全问题,其次为血液暴露(如锐器伤和体液飞溅)、化学品暴露、手动操作及滑倒/跌倒风险,但受访者对传染病传播途径的认知仍很缺乏。学者等对美国492名殡葬从业者的调查显示,多数受访者认为处理传染病逝者遗体的感染风险为低、中等,仅50%的受访者认同限制葬礼或追悼会人数可降低感染风险,反映出该行业从业人员对传染病风险的认知存在明显不足。对包括殡仪馆在内的遗体护理部门的调查表明,仅32%的受访者接受过高风险传染病相关知识培训,且仅50%的受访者能准确判断传播途径并规范选择个人防护用品。一项殡仪馆调查显示,8.7%的从业人员曾发生工作相关皮肤损伤,但无人掌握正确的伤口处理流程和方式。

国内外相关法律法规标准研究现状

国外相关法律法规标准

德国勃兰登堡州《殡葬法》规定,若逝者死于传染病防治法中所列疾病或法定申报传染病,且存在通过遗体传播风险时,应在遗体上作相应标识。德国《殡葬服务的行业标准》进一步规定,此类遗体不得进行常规处理,应立即使用含消毒剂的亚麻布包裹后入棺封闭,并附加传染病风险标识。标准还明确规定了遗体处理所需卫生材料,并在卫生计划中告知所有殡葬工作人员,且只有经过卫生培训的人员方可从事入殓工作,操作时须穿戴合规的防护用品。此外,标准要求遗体处理间必须配备冷热水供应系统及配套卫生设施,且处理工作台必须具备易清洁消毒的特性。日本《坟墓、埋葬法律的实施细则》规定,埋葬或火葬许可文件中须注明死亡原因,特别当涉及法定传染病时需重点标注。澳大利亚《公共卫生条例》对遗体存放方式、防腐处理操作规程、遗体转运工具及埋葬流程作出了具体规定。加拿大安大略省《殡葬工作者和公司法规》规定,殡仪服务机构应配置单独房间用于存放遗体,并对房间大小、环境条件和卫生设施配备提出明确要求。法国《有关适用于殡仪车的技术标准》明确规定,殡仪车遗体室应与驾驶室和其他乘客完全隔离,且隔离室内表面应光滑、密封,确保日常清洗消毒效果。《有关适用于停尸室的技术标准》对停尸室环境条件、设施配置、通风系统作出详细规定,要求卫生主管部门定期开展卫生检查,对不符合标准的停尸室责令整改,逾期未改者将暂停或取消其服务资质。

英国卫生与安全执行局发布的《遗体处理感染风险管理》为殡葬从业人员提供了详细的感染控制规范。该指南建议,常规情况下应采用标准感染控制预防措施,而在突发公共卫生事件中处理具有感染风险的遗体时,需实施基于传播途径的额外预防措施,包括空气传播预防、飞沫传播预防和接触传播预防。为预防流行性感冒传播,英国制定了专门的殡葬指南,为殡葬管理者、遗体防腐人员及其他工作人员提供日常工作防护规范,包括对自身、同事及家属的保护措施。新型冠状病毒感染疫情期间,英国颁布《2020年冠状病毒法案》,其中规定地方当局可以要求个人或组织提供信息以判断其区域内处理遗体或其他人类遗骸运输、储存或处置的能力,当确认因疫情导致区域内服务能力不足时,可以指定个人提供服务或使用其拥有的设施、场所、车辆、设备或任何其他东西用于遗骸运输、储存或处置。世界卫生组织、国际红十字会及欧盟等多个国际组织和国家也相继发布了新型冠状病毒感染逝者遗体处置操作指南。指南要求,遗体处理时应尽快装入防渗漏尸袋中转运至停尸房,严格避免体液暴露风险。德国与印度规范要求,遗体伤口需经清洁消毒后使用防水创可贴覆盖;遗体皮肤应消毒,并堵塞口、鼻和肛门等;运输尸袋或棺材的车辆在运输后应进行彻底消毒。德国特别规定,新型冠状病毒感染逝者遗体须经消毒剂浸泡的双层裹尸布包裹,再置于含氯消毒剂的双层防漏尸袋中,并密封于棺椁中。印度明确规定,新型冠状病毒感染逝者遗体应与其他遗体分开存放,并且存放场所需配备独立通风系统。

国内相关法律法规标准

目前我国尚未制定殡葬机构传染病预防控制的专门法律法规,相关工作主要依据《中华人民共和国传染病防治法》。在《关于尸体运输管理的若干规定》明确了医疗机构在遗体管理中的协同职责,特别规定了烈性传染病逝者遗体的检疫要求。《重大突发事件遇难人员遗体处置工作规程》对传染病逝者遗体运输作出特别规定,要求殡仪服务人员应对遗体进行消毒,并与非传染病逝者遗体进行隔离处置,同时还提出为相关管理服务人员提供防护用品和安全培训。除法律法规外,由殡葬国家标准、行业标准、地方标准和企业标准共同构成的殡葬标准体系为殡仪场所传染病预防控制提供技术指导。《殡仪场所消毒技术规范》(MZ/T103-2017)对携带不同危害程度传染性病原体的遗体以及场所内不同区域应采用何种消毒方法和消毒剂等作出了详细规定。《殡仪场所致病菌安全限值》(GB19053-2003)规定了殡仪场所内各殡仪用房和遗体处置用房的致病菌安全限值,要求器具上不得检出大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌,殡仪车等流动殡仪场所必须定期消毒和防外溢。《接运遗体服务》(GB/26374-2010)中提出了对普通遗体和特殊遗体的消毒处理要求以及接运人员的防护要求。《遗体收殓运输卫生技术规范》(GB-T43247-2023)从标准预防措施、人员培训、防护物资、消毒剂和消毒装备、遗体消毒、殡仪车消毒、环境消毒以及工作人员防护等多方面提出更加具体且全面的要求。《殡葬服务传染病防控要求》、《火化间空气质量标准》两个重要行业标准也正在征求意见中。新型冠状病毒感染疫情防控初期,鉴于疾病传播风险较高,我国民政部紧急制定并发布了相关工作指引,旨在保障殡仪场所工作人员职业健康安全,有效控制疾病传播风险。武汉、江苏、天津、湖南陆续发布殡仪场所传染病防控和消毒相关标准指南,从消毒技术、个人防护、遗体处理等方面提供规范操作指引。

我国已建立以《殡葬管理条例》为核心,配套实施办法、管理规定及实施细则构成的殡葬管理法规体系,民政部发布的《殡仪场所消毒技术规范》与《殡仪馆职工安全防护通用要求》等标准,为殡葬服务机构提供了科学系统的消毒技术规范和从业人员职业防护标准,这些标准在殡葬服务机构感染防控体系中发挥关键作用,确保遗体接收、处理、火化、安葬等各环节操作的规范化与安全性。《殡葬服务传染病防控要求》《殡葬服务机构突发事件应急处置指南》等国家标准计划的推动,进一步体现了我国完善殡葬行业传染病防控体系的政策导向。

殡仪服务机构感染防控与消毒规范

组织管理体系 我国殡葬服务机构感染防控与消毒工作需建立完善的组织管理体系,需成立感染防控领导小组,负责制定馆内防控策略、资源调配及应急决策等,协调遗体处理、业务接待和后勤保障部门完成防控职责,建立跨部门协作机制。馆内需设计遗体专用通道和准备室,以及物理隔离感染区域和非感染区域,明确清洁区、半污染区、污染区标识与动线规划,避免交叉感染。应结合实际情况,制定有效的消毒管理制度和规范的消毒操作程序,并为各岗位工作人员编制工作手册并监督落实。殡仪场所还应定期开展感染风险评估,重点检查防护用品使用、消毒记录完整性,并且有责任强制员工在可能接触危险遗体的任务中使用个人防护用品。

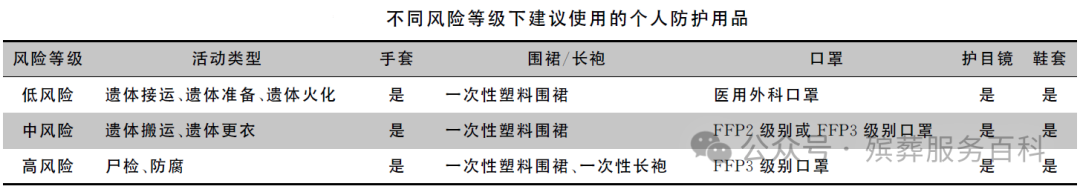

风险识别 殡仪场所应该全面评估进入殡仪场所的员工或其他人可能面临的感染风险并进行风存在的微生物、该微生物的传播途径、殡仪场所所在区域内特定感染的情况、可能与身体接触的物品(衣服、血液、体液等)、场所内人员易感性以及是否进行免疫接种。国际红十字会依据与死者接触的活动类型,将风险划分为低、中和高风险三个等级,低风险活动指遗体接运、遗体准备以及将死者进行安葬或火化等会导致接触污染表面的活动,中等风险活动指在搬运、更衣或大量需手动处理遗体的活动或其他可能导致飞沫产生的低风险活动,高风险活动则指可能导致与死者体液(气溶胶)直接接触的活动,包括尸检或防腐处理。

人员培训演练 教育和培训是获取知识和发展技能的重要途径,定期对殡仪场所从业人员进行培训与演练,可有效提升其应对突发公共卫生事件的能力和主动性,培训内容包括但不限于:国家相关安全法规和标准,殡仪馆的安全制度,操作过程的危害和有害因素,劳动安全防护措施,紧急情况下的应急措施,个人防护知识,相应的急救措施等。有效的培训应使人员具备以下能力:意识到对遗体进行操作的潜在风险,了解降低风险的措施,正确穿戴适当的个人防护用品,确保工具和设备放置在安全位置以防止伤害。完成培训计划并不意味着员工具备相应能力和能够安全工作,因此殡仪场所应将人员培训常态化,定期组织培训并建立严格考核机制,考核方式多样,对不合格人员补考或重新培训。此外,定期组织模拟演练,模拟接收传染病遗体真实场景,检验工作人员对消毒操作、个人防护、应急处置预案的执行能力,发现问题及时改进,以此提升实战能力与应对突发事件的心理素质,有效防控感染风险。

消毒措施与个人防护 目前我国殡仪场所消毒与个人防护要求主要依据《殡仪场所消毒技术规范》与《殡仪馆职工安全防护通用要求》,在场所消毒方面,殡仪场馆区域根据是否被遗体携带的病原微生物污染分为污染区、半污染区和清洁区,污染区应定期采用高水平消毒方法;半污染区宜采用中、低水平消毒方法;清洁区内物体表面(地面、台面、门把手等)应每天用清水擦拭,保持清洁卫生。遗体消毒则根据遗体携带的传染性病原体的危害程度,分为Ⅰ类遗体、Ⅱ类遗体和Ⅲ类遗体的消毒,不同类型遗体需采用不同消毒措施并佩戴相适应的个人防护用品。除按遗体类型区分个人防护措施外,国际红十字会还建议根据与死者接触活动的风险等级采取不同的个人防护措施,见下图。

小 结

近年来,新发、突发传染病不断出现,殡仪场所传染病防控相关法规标准指南体系亟待加强和完善,行业内部也需强化监督机制,确保所有殡仪场所严格遵守传染病防控政策和标准,从而为殡仪场所传染病预防控制提供标准化保障。此外,近20年来国内在殡葬行业传染病防控领域的研究进展缓慢,研究成果数量有限且研究深度不够。现有研究结果表明,殡仪场所的微生物污染情况和从业人员对于卫生防疫知识的掌握程度均存在明显的不足。因此,加强殡仪场所传染病防控和消毒研究,以更加科学的方法和有效的技术提升殡仪场所的传染病疫情应对能力至关重要。

殡仪场所传染病防控和消毒工作是一项系统性工程,需要政府、行业组织、研究机构和殡仪场所共同努力,不断完善标准、加强研究、提高人员素质和改善设施条件,共同铸就殡仪场所应对传染病挑战、保障公众健康的坚实屏障。

附录:

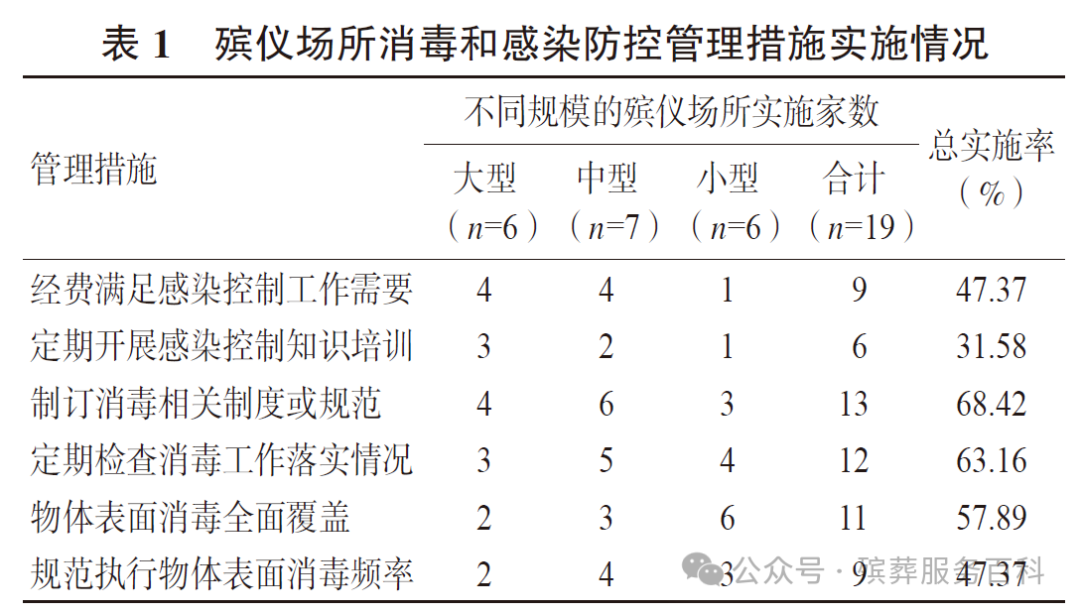

为了解当前殡仪场所消毒和感染防控管理现状与微生物污染现状,分析感染防控管理对殡仪场所微生物污染的影响。应用问卷调查方法,在全国6 省(市)抽取19家殡仪场所,调查感染防控与消毒相关工作现状,同时现场采样及检测场所内化妆整容工具、火化机按钮和遗体接触台面等物体表面样本菌落总数,分析环境微生物污染影响因素。

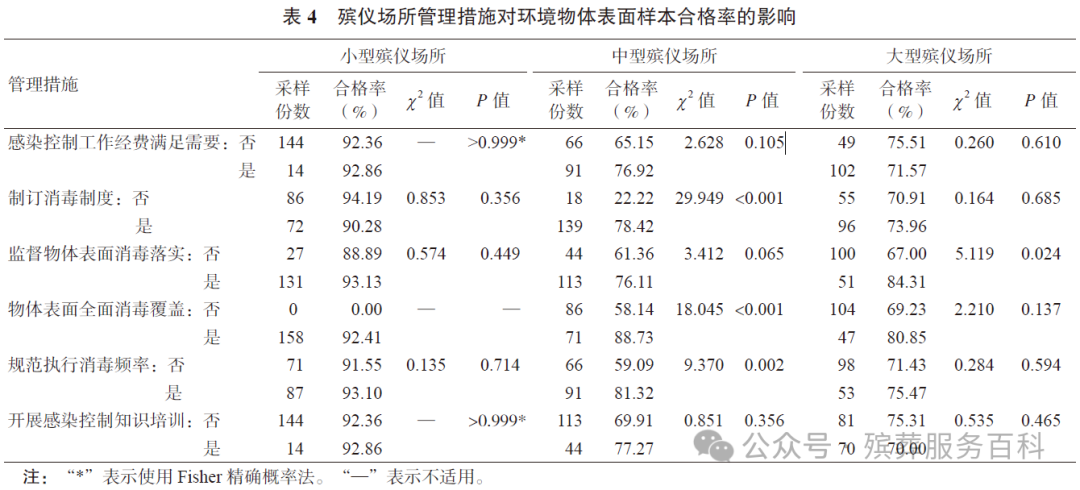

结果显示,感染控制知识培训的实施率较低(31.58%)。殡仪场所管理措施执行率较高项目包括制订有消毒相关规范或制度(68.42%),定期检查消毒落实(63.16%),以及按照标准规定的范围严格执行物体表面消毒(57.89%)。

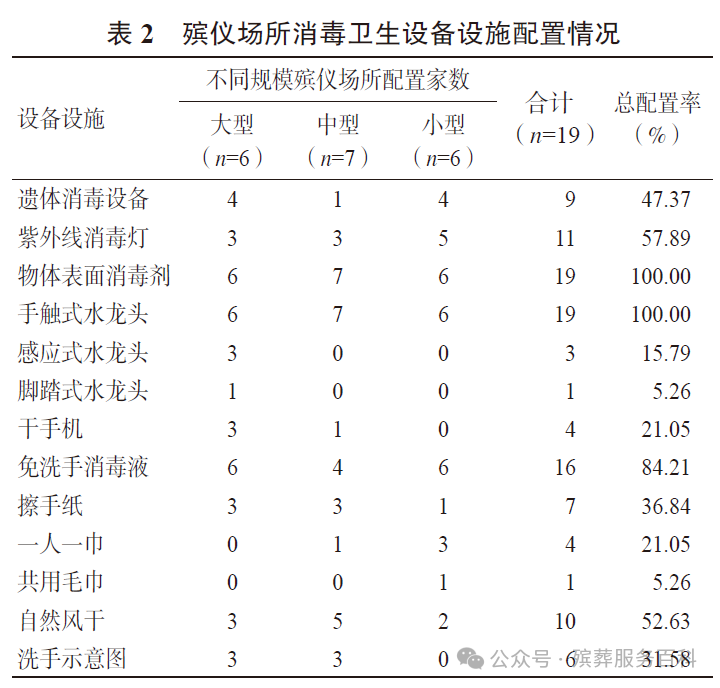

现场采集物体表面样本466份,菌落总数≤300 cfu/25 cm² 的样本占79.61%;大、中、小型殡仪场所物体表面样本合格率分别为72.85%、71.97% 和92.40%,小型殡仪场所合格率较高(χ²=25.385,P<0.05)。各类型物体表面样本合格率最低为水龙头(48.57%),最高为火化机按钮(100.00%);防腐器械合格率和整容间门把手合格率较低,分别为56.00% 和64.29%。结论 殡仪场所内水龙头和防腐器械等用品表面微生物污染水平较为严重,应提高物体表面全面消毒覆盖落实率。详见下表

(本文作者:秦娅玲,林佳艺,周雪媚,吴昊,沈瑾,段弘扬)

(来源:中国感染控制杂志2025年7月第24卷第7期)

(全文完)

注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231

网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图

CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights